私たちが考える社会問題

若者の自殺が増え続けており、

日本は深刻な状況にあると言えます。

データを元に考えてみたいと思います。

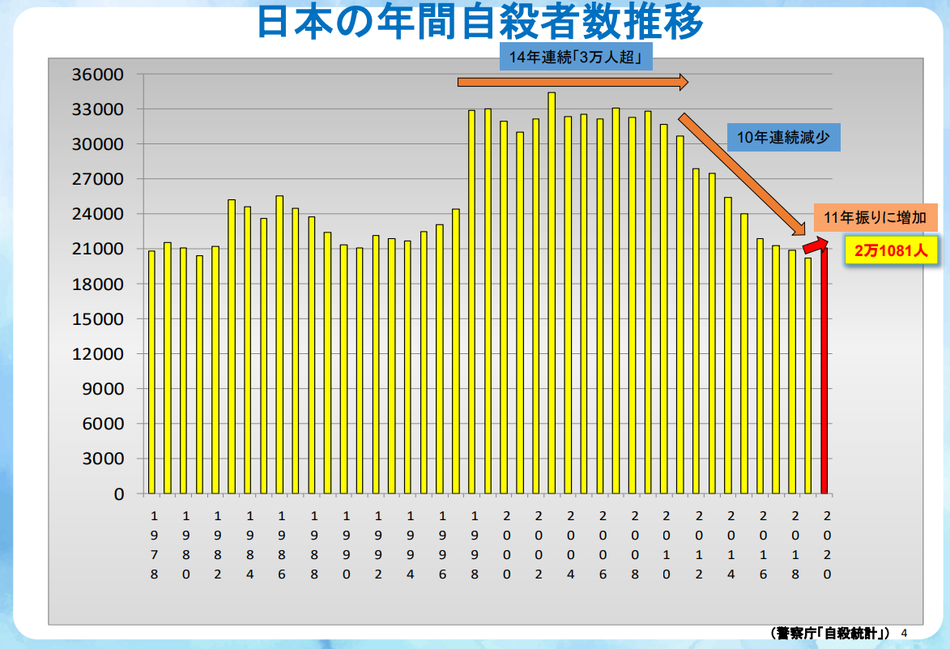

日本の年間自殺者数は、1998年にピークを迎え、そこから14年連続3万人を超えていました。2009年からは10年連続で減少していましたが、2020年にコロナの影響もあり、再び増加します。

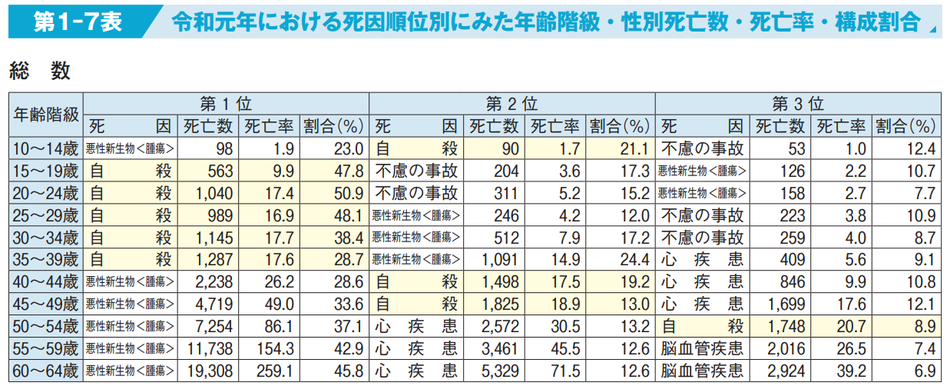

年齢別の死因順位を見ると、15~39歳の各年代の死因の第一位は自殺であることが分かります。

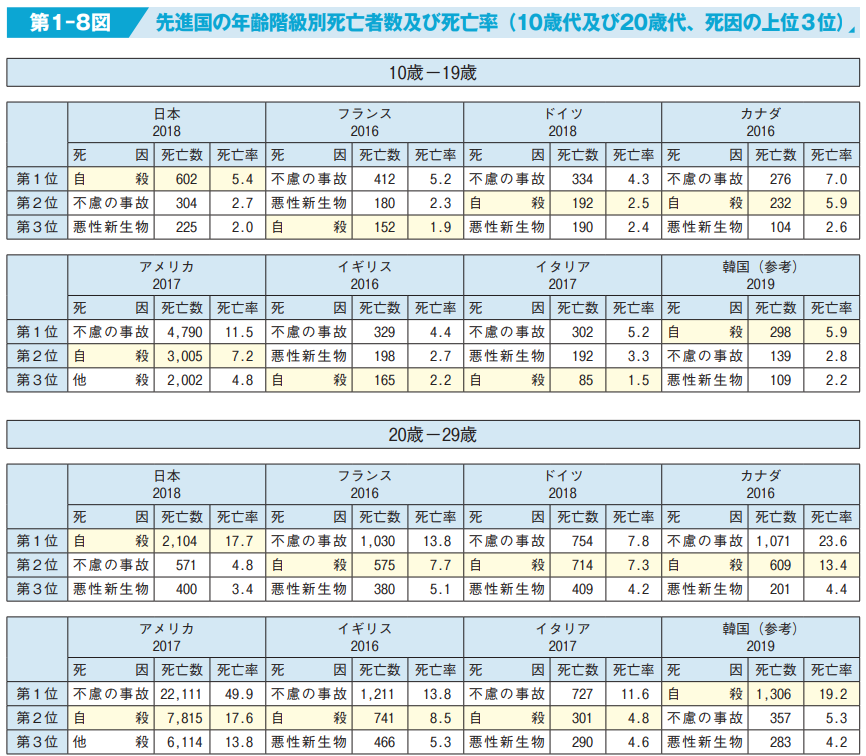

こうした状況は国際的にみても深刻であり 、若い世代(10歳代及び20歳代) で死因の第1位が自殺となっているのは、先進国(G7)では日本のみであることも分かります。

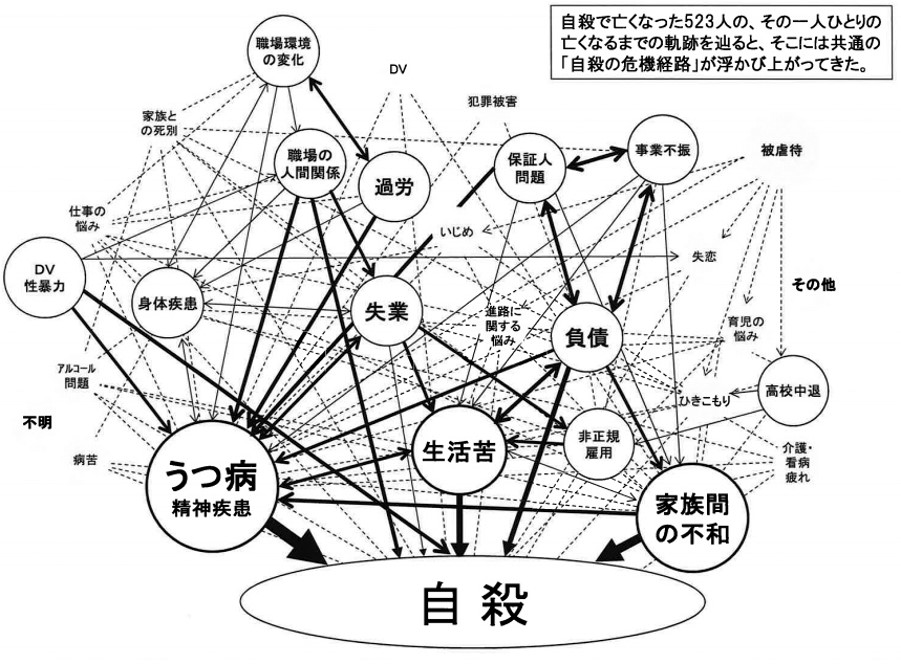

人が自殺に至る理由は、一つではなく、複合的な悩みや課題が連鎖する中で、「もう生きられない」「死ぬしかない」と、追い込まれた末に亡くなっていることが多いといいます。

若年層の自殺の増加については、生きる阻害要因が大きくなっていることよりも、促進要因が少なくなっていることが背景にある、とも言われます。

自殺対策支援を行うNPO法人ライフリンクの代表、清水康之さんの言葉を引用させていただきます。

「若い人たちからは、『死にたい』というより、『消えたい』『もう生きていたくない』といった声を多く聞きます。まさに、死にたいのではなく、生きていることをなくしたい、その手段として自殺を考えるということなのだろうと思います。自分がやりたいことよりも『どうすれば周りに評価されるか』を気にしなければならない中で『過剰適応』(※)を起こし、それを続けている内に、何のための自分なのか、自分が一体何者なのかが分からなくなっていくという悪循環に陥ってしまっているのではないかと感じます」

※自分自身を押し殺して、無理をしてでも周囲に合わせようとすること